Die Auseinandersetzung mit der Natur, die Darstellung von Landschaften, die Sehnsucht nach einer wie auch immer gearteten «Natur» in einer urbanen Welt, aber auch Ressourcenknappheit, Klimawandel und Überbevölkerung sind wiederkehrende Themen, mit denen sich Esther van der Bie (*1962, lebt und arbeitet in Biel) in ihren künstlerischen Arbeiten auseinandersetzt. So hat sie sich beispielsweise in der Werkserie Nach Hiroshige(2015/16) mit der Abbildung japanischer Landschaft auseinandergesetzt und traditionellen Ukiyo-e-Drucken aus dem 18. Jahrhundert eigene digitale Fotografien gegenübergestellt. Die Künstlerin arbeitet mit Fotografie und Video und schafft mitunter raumgreifende installative Arbeiten. Anlässlich der Werkschau zeigt sie jeweils zwei fotografische Arbeiten aus zwei mehrteiligen Werkkomplexen. Handlungen der Sehnsucht: Die Vermessung des Himmels (2019) spielt durchaus augenzwinkernd mit dem menschlichen Wunsch, die Natur nach so rationalen wie standardisierten Normen erfassen und vermessen zu wollen: Farbkarten aus dem NCS-System – das in den 1930er-Jahren entwickelte Natural Colour System (NCS) soll basierend auf vier Grundfarben das menschliche Farbempfinden wiedergeben – werden vor den Himmel gehalten, in der (vergeblichen) Hoffnung, die Farbe des Himmels zu klassifizieren. Deutschland. Eine Sommerreise (2018) – der Titel weckt Assoziationen mit Heinrich Heines satirischem Versepos Deutschland. Ein Wintermärchen (1844) – zeigt den Blick auf Asphaltstrassen. Die an den Strassen nachträglich vorgenommenen Ausbesserungen bilden eine Art Muster, das vielleicht an einen Teppich erinnert, derweil wir bei Jura. Im Sommer(2019) an gestische Gemälde denken könnten.

Die beiden künstlerischen Ausdrucksformen Film und Malerei treiben Matthias Bosshart (*1950, lebt und arbeitet in Zürich) seit Langem um. Ausgebildet sowohl in der bildenden Kunst – er hat in den 1970er-Jahren an der damaligen Basler Kunstgewerbeschule unter anderem beim abstrakten Künstler Franz Fedier Malerei studiert – als auch im Bereich des Experimentalfilms, verbindet Matthias Bosshart seit den frühen 1990er-Jahren die beiden Medien in formaler und konzeptioneller Hinsicht. Auf verschieden grossen Verbundplatten schafft er mit Lackfarbe und aufgeklebten 16-mm- oder 35-mm-Filmbändern, die er zumeist auf Flohmärkten oder in den letzten noch bestehenden Filmlabors findet, mal streng geometrische, mal freier wirkende Bildkompositionen. An der Werkschau zeigt Matthias Bosshart fünf neuere und für einmal kleinformatige Werke, die teilweise das Resultat von Überarbeitungen älterer Bildtafeln sind. Jaguar mit vier Augen (1996/2016) und Nach Kasimir Malevitch: „Mann in suprematistischer Landschaft“ (2004/20016) nennt der Künstler diese Werke, bei denen wir trotz dem Moment der Verfremdung an Erzählstränge denken müssen. Zwar sind die Geschichten, die die Filme einst erzählten, kaum mehr zu entziffern und mitunter von Farbschichten überdeckt, aber dennoch ist den Arbeiten ein narratives Potenzial eigen. Wir folgen mit unseren Blicken nicht nur den Filmstreifen, sondern auch den in den Bildkompositionen dominanten Linien – vielleicht auf der Suche nach der Geschichte des Jaguars mit den vier Augen, der uns plötzlich unerwartet anblickt.

Angetrieben von einer Faszination für die Häuser, Wohnungen und Interieurs, in denen wir uns bewegen, entwickelt Martina Böttiger (*1980, lebt und arbeitet in Basel und im Elsass) vor allem plastische und zeichnerische Arbeiten. Sie interessiert sich für die Gestaltung von Innenräumen, für die kulturellen und sozialen Botschaften, die wir damit bewusst oder unbewusst vermitteln. Mit schnellen Linien aus Öl, Tusche oder Acryl bringt sie die teilweise nur schemenhaften Umrisse eines Stuhls, eines Betts oder einer Lampe zu Papier. Für ihre Objekte nutzt die Künstlerin häufig glasierte oder unglasierte Keramik, also ein Material, das in der Form von Gebrauchs- oder Ziergegenständen seit jeher auch in Privaträumen zu finden ist. Oft bleiben die Spuren der Arbeitsprozesse sichtbar: Die Glasur läuft über die Kanten hinaus, die Fingerabdrücke der Künstlerin sind sichtbar. An der Werkschau zeigt sie ihre installative Arbeit Eine Szene aus einem Lesben-Detektivroman. Es war 15h (2018). Wir sehen ein Regal, darauf verteilt herkömmliche Handtücher aus Frottee mit Farbflecken, ein Keramikobjekt, Stücke von Glyzerinseife. Irgendetwas ist hier geschehen, in diesem überaus seltsamen Interieur. Der Werktitel suggeriert eine Geschichte und eine kriminalistische Situation zugleich. Wohl mag die Erzählung fiktiv sein, dennoch regt sie unsere Fantasie an, und wir versuchen in den Farbverläufen auf den Frotteetüchern Spuren zu lesen. „Die Dinge, mit denen wir uns umgeben, wissen weit mehr von uns, als wir denken, und nicht in jedem Haus sind wir die gleichen Menschen“, sagt Martina Böttiger dazu.

Seit 2017 arbeiten Lorenz Boskovic (*1990, Zürich) und Vincent Scarth (*1992, Zürich) zusammen. Ausgebildet an der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK) im Bereich der Art Education, fertigen sie mit Acrylfarbe, Kohle und Wachspastellkreiden meist grossformatige Gemälde. Dabei malen sie, wie sie sagen, „Schulter an Schulter“ und im ständigen Gespräch. Sie treffen alle Entscheidungen – über die nächste Linie, über Motive oder Farben – gemeinsam. Seit diesem Sommer gestalten Lorenz Boskovic und Vincent Scarth eine Bildserie, in der sie die Menschen und Begegnungen aus ihrem Alltag und aus der unmittelbaren Umgebung ihres Ateliers in Zürich festhalten. «Wir verstehen uns als malende Chronisten», sagen die zwei Künstler. Als solche künstlerisch-visuelle Geschichtenerzähler betonen sie aber zugleich auch die Möglichkeit des Fiktiven – Dinge dürfen übertrieben, vielleicht sogar hinzugefügt werden. Als Referenz dient ihnen dabei der Magische Realismus, also jene künstlerische Strömung, in der zu Beginn des 20. Jahrhunderts die künstlerische Darstellung von Wirklichkeit mit traumähnlichen und halluzinatorischen Bildern vermengt wurde. Die Bilder entstehen aus der Erinnerung und sind mal mehr, mal weniger figurativ. Die Farben sind in verschiedenen Schichten teilweise dick aufgetragen und die Pinselstriche bleiben sichtbar. Wir sehen einen rauchenden Kioskbesitzer, eine Fish-and-Chips-Bude oder wild wuchernde Blumen in einer Schale, wobei die räumlichen Perspektiven manchmal verzerrt und die Bildhintergründe mit vielen Details angereichert sind. So betrachten wir den Tagträumer und fragen uns, ob wir vielleicht die Abenteuer aus seinen Träumen auf der Leinwand wiederfinden.

Max Bottini (*1956, lebt und arbeitet in Uesslingen) verfolgt mit seiner Kunst ein spartenübergreifendes, partizipatives und prozesshaftes Arbeiten. Er trägt seine Projekte bewusst in den öffentlichen Raum und schafft Interventionen ausserhalb der musealen Ausstellungsräume. Er will die Kunstbetrachter*innen als aktiv handelnde Menschen einbinden und dabei alle Wahrnehmungsebenen ansprechen. Für das Projekt erntema(h)l! beispielsweise, das er 2015/16 im Stadtpark vor dem Kunstmuseum Solothurn realisierte, thematisierte er die Nahrungsmittelproduktion und den Konsumkreislauf in der Gegenwart. Gemeinsam mit 100 Beteiligten hat er 40 Sorten Gemüse und Kräuter sowie zwölf Junghähne aufgezogen, die zur ‹Erntezeit› in einer grossen öffentlichen Kochaktion zu Speisen verarbeitet wurden. Anlässlich der Werkschau 2019 fragt uns Max Bottini «Wie viel ist dir ein Kunstbrot wert?» und thematisiert damit die Mechanismen der Werteproduktion im Kunstsystem. Hierfür hat er kleine künstlerische Arbeiten der beteiligten Werkschau-Künstler*innen in Roggenbrote eingebacken, die er an einem Abend während der Ausstellung zu einem Preis ab 20 Franken verkauft. Nun liegt es an uns: Wie viel wollen wir für ein mit Kunst angereichertes Brot bezahlen – unwissend, was für ein Werk darin steckt? Diese Frage führt unweigerlich zu weiteren: Wie entsteht ‹Wert› in der Kunstwelt, im Kunstmarkt? Wer hat die Deutungshoheit über ‹wertvolle› und ‹wertlose› Kunst? Sind das wir Kunstbetrachter*innen oder sind es die Museumsdirektor*innen, die Kurator*innen, die Galerist*innen? Und welche Rolle spielt überhaupt noch unser Geschmack, wenn wir herzhaft in das Roggenbrot beissen?

Care-Arbeit – die bezahlte und unbezahlte Familien-, Betreuungs- und Hausarbeit, die im häuslichen Bereich wie auch in öffentlichen oder privatwirtschaftlichen Institutionen als Dienstleistung erbracht wird – ist seit den 1970er-Jahren immer wieder Gegenstand der feministischen Debatten. Meist von Frauen und insbesondere von Migrantinnen verrichtet, ist sie zwar Grundlage der kapitalistischen Marktwirtschaft, jedoch oft gar nicht oder schlecht bezahlt. Dementsprechend pochen die feministischen Forderungen nicht nur auf faire Entlohnung, sondern auch auf Anerkennung und Wertschätzung von Care-Arbeit. Brigitte Buchholz (*1957, lebt und arbeitet in Kreuzlingen) schliesst mit ihrer an der Werkschau gezeigten Serie der Futterale (2019) an diesen Diskurs an. Die aus textilen Materialien und einer Strandmatte gefertigten Objekte erinnern an Futons und können sowohl in offener Form als auch zusammengerollt präsentiert werden. Die Motive, die in der einfachen Vorstichtechnik der japanischen Sashiko-Stickerei appliziert sind, erinnern nicht nur an tradierte Näharbeiten beispielsweise zum Ausbessern von Kleidung, sondern verweisen auch darauf, dass Care-Arbeit emotionale Arbeit ist, die genauso die Pflege von Beziehungen wie die Planung von Geburtstagen, Ehe oder Fruchtbarkeit umfasst. Brigitte Buchholz, selbst als Künstlerin und auch als Pflegefachfrau ausgebildet, nennt die Futterale auch ‚verlässliche Orte’ und spielt damit auf die häusliche Geborgenheit an. Buchholz will mit ihrem künstlerischen Schaffen die meist im Verborgenen verrichtete Care-Arbeit sichtbar machen und für das Thema sensibilisieren.

Sara Widmer (*1980, Zürich) und Daniel Lütolf (*1980, Zürich) arbeiten seit 2012 als Kollektiv CKÖ zusammen. Ihre Objekte und Kunst-und-Bau-Projekte entstehen in ebenso lustvollen und poetischen wie ernsthaften Rechercheprozessen. In der Auseinandersetzung beispielsweise mit architektonischen Elementen oder alltäglichen Gebrauchsgegenständen kreieren sie subtile Verschiebungen oder augenfällige Interventionen, die meist einen direkten Ortsbezug aufweisen. So haben die zwei Kunstschaffenden beispielsweise 2018 in der Kunsthalle Arbon die Installation GRRRNRRRRG konzipiert – eine Art Aussichtsplattform im Ausstellungsraum, die die Blicke der Besucher*innen in ungewohnte Richtungen lenkte, derweil sie mit TFONTF (2018) im Kunstraum Aarau einen Raum-im-Raum aus Gipskarton formten, der unsere herkömmliche Wahrnehmung irritierte. An der Werkschau 2019 zeigen sie die PSCHSCHSCH FOUNTAIN (2018), einen aus einem aufblasbaren Gummiplanschbecken und grauen Kunststoffboxen gefertigten Brunnen. Das Wasser wird mit Hilfe von Schmutzwasserpumpen in einem geschlossenen Kreislauf bewegt. Dabei sind die Pumpen und die Behälter so austariert, dass der Pumpmechanismus in regelmässigen Abständen innehält und der Kreislauf für einen Moment stillsteht. Was im Ausstellungsraum auch als eine rauschende und plätschernde akustische Kulisse funktioniert, erinnert durch den Titel zugleich unweigerlich an das im gängigen Kanon Marcel Duchamp zugeschriebene Urinal Fountain von 1917 (aktuelle kunsthistorische Recherchen legen nahe, dass die Urheberschaft wohl bei der Künstlerin Elsa von Freytag-Loringhoven liegt – aber das ist eine andere Geschichte), das als Readymade die damals herrschenden Vorstellungen von Kunst gründlich auf den Kopf stellte.

Seit den frühen 1980er-Jahren geht Roland Dostal (*1966, lebt und arbeitet in Bohlingen/DE) seiner künstlerischen Tätigkeit nach. Er malt, schafft raumfüllende installative Arbeiten oder zeichnet. Und wie er zeichnet! In seinem Atelier stapeln sich die Papierarbeiten. Er zeichnet – oft mit blauem Kugelschreiber und Bleistift – meist auf die Vorder- und Rückseiten von unterschiedlichen Papiersorten, wobei er auch Fotografien einbettet, mal als Laborabzüge, mal als Ausdrucke oder als Schnipsel aus Magazinen oder Zeitungen. Die Bleistift- und Kugelschreiberlinien winden sich über die Blätter, vermengen sich mit den Faltspuren im Papier, bilden mal organisch anmutende, mal abstrakte Formen. An der Werkschau zeigt er eine Auswahl von Zeichnungen, die in den letzten elf Jahren entstanden sind, sowie zwei grosse textile Arbeiten aus einem neuen Werkkomplex, an dem er seit mehreren Monaten arbeitet. Bei den «Teppichen», wie Roland Dostal sie nennt, dient ihm nicht Papier, sondern Jute als Bildträger. Ein Material also, das eine grobe, auch widerständige Struktur aufweist und mit dem er in der Vergangenheit immer wieder gearbeitet hat. Gleich den Zeichnungen bemalt er auch die Jutebahnen auf beiden Seiten und auch hier wuchern wilde Formen, abstrakte Muster oder fast psychedelisch anmutende Ornamente über die textilen Unterlagen und bilden ein vibrierendes Gesamtensemble, in dem wir uns verlieren.

Ausgebildet als Steinbildhauer versteht sich Florian Germann (*1978, lebt und arbeitet in Zürich) auch heute noch als Bildhauer. Er setzt sich mit den Energiezuständen, mit den physikalischen Eigenheiten und den psychologischen Einschreibungen von Materialien auseinander, arbeitet mit Nylon, Epoxidharz und Silikon, nutzt Drohnen und Autobatterien. Er schafft amorphe Objekte oder entwickelt installative Arbeiten, die wie Hybride zwischen Menschen und Maschinen wirken. Er vermengt Fiktion und Wahrheit, verwebt historische Ereignisse und mythologische Erzählungen, lässt uns glauben und zweifeln. Er lotet das narrative Potenzial von Kunst aus und lädt seine Arbeiten nicht nur mit Performances oder Magnetfeldern, sondern ebenso mit Geschichten – auch mal über den Poltergeist oder über Marienerscheinungen – auf. Anlässlich der Werkschau zeigt Florian Germann die eigens für den Shed entwickelte performative Arbeit Untitled (Hausschuhe Shed) (2019), die an seine anhaltende Beschäftigung mit den Funktionsweisen und Machtstrukturen von Kunstinstitutionen anschliesst. Florian Germann konzipiert Schuhe, stattet deren Sohlen mit einem Mikrofon aus, das den Klang der Schritte verstärkt, und bittet eine bestimmte Person der Institution, diese zu tragen – jüngst beispielsweise den Direktor der Kunsthalle St. Gallen. Im Shed ist es der bald pensionierte Hauswart Hans Goldinger, der die als Hausschuhe in Kunststoff gegossenen Schuhe am Vernissagetag trägt und darin seinen üblichen Verpflichtungen nachgeht. Der Verstärker verzerrt seine Schritte zu einem metallischen Klang und für einmal werden die sonst im Hintergrund, ja unsichtbar verrichteten Arbeiten im Ausstellungsraum präsent. Danach sind die Schuhe als eine Art skulpturales Relikt in der Ausstellung präsent.

Dieter Hall (*1955, lebt und arbeitet in Zürich) hat in den frühen 1980er-Jahren während seines Kunstgeschichtsstudiums zu malen begonnen. Nach über 25 Jahren in New York lebt er seit 2011 wieder in der Schweiz. Er malt in figurativer Weise Landschaften, Interieurs, Stillleben und Porträts. Dabei wählt er bewusst überraschende Perspektiven, angeschnittene Motive oder aussergewöhnliche Leinwandformate. Es sind gerade die privaten, intimen (Ein-)Blicke, die Dieter Hall interessieren. Er malt Szenerien in Badezimmern oder in Schlafzimmern – einen nackten Mann, der auf dem Bett posiert; ein Handtuch, das über der Kante der Badewanne hängt. Trotz der reduzierten Formensprache, der dick aufgetragenen Ölfarbe und der schnellen Striche mit Pastellkreide zeugen die Gemälde von Dieter Halls Faszination für alltägliche Details und zufällig vorgefundene Kompositionen, etwa den Schattenwurf eines gläsernen Kruges auf dem runden Tisch. Vor einigen Jahren reiste der Künstler zum ersten Mal nach Marokko. Motive und Farbigkeit des nordafrikanischen Landes faszinierten ihn. Resultat dieser Reisen ist der an der Werkschau gezeigte Bilderzyklus Marokko (2018). Und es scheint, als sei er hier noch näher bei seinen Motiven – im eigentlichen Sinn: Die verschieden farbigen Bodenplatten oder den Abfluss einer Stehtoilette malt er in der Nahsicht auf teilweise über einen Meter breite Leinwände. Die alltäglichen Muster und Formen oszillieren nun plötzlich zwischen Figuration und Abstraktion, wirken fremd und bleiben zugleich vertraut.

Susanne Hefti (*1984, lebt und arbeitet in Zürich) hat an der Folkwang Universität der Künste in Essen Fotografie und an der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK) bildende Kunst studiert. Aktuell arbeitet sie am Institut für Theorie und Geschichte der Architektur an der ETH Zürich an ihrem Dissertationsprojekt. Künstlerische und wissenschaftliche Forschung vermengen sich in ihren Arbeiten: Sie fotografiert, macht Videos oder Performances und schreibt. Dabei sind es immer wieder die gesellschaftlichen und politischen Dimensionen von Architektur und Städtebau, mit denen sie sich auseinandersetzt. So hat sie sich beispielsweise in ihrem Langzeitprojekt Unsound Trajectories (2014–18) mit den städtebaulichen Veränderungen in der nordmazedonischen Hauptstadt Skopje beschäftigt, die Zeugen von politischen Ideologien sind. An der Werkschau zeigt sie eine neue installative Arbeit mit Video, Text und Bildern, in der sie der in letzter Zeit intensiv debattierten Rekonstruktionsarchitektur nachspürt – architektonische und städtebauliche Grossprojekte also, die historische Gebäude oder ganze Stadtteile wieder herstellen wollen. In Deutschland ist das Thema angesichts kriegsversehrter Innenstädte brisanter als anderswo. Susanne Hefti blickt auf drei deutsche Bauprojekte: die Rekonstruktion des Berliner Stadtschlosses, den Wiederaufbau der Dresdener Altstadt sowie die Rekonstruktion des Dom-Römer-Viertels in der Frankfurter Altstadt. Mit zwei neuen Videoarbeiten sowie einer Serie von Postern thematisiert die Künstlerin den Entstehungskontext dieser Vorhaben, recherchiert, inwiefern diese artifiziellen Innenstädte funktionieren, und greift die schwelende Debatte über die rechtspopulistische Indienstnahme solcher Vorhaben auf.

Ray Hegelbach (*1983, lebt und arbeitet in Oslo und Zürich) hat an der Hochschule Luzern und an der National Academy of Arts in Oslo bildende Kunst studiert. In seiner künstlerischen Arbeit interessiert er sich seit Langem für die Bedeutungen von privaten Innenräumen und Routine im Alltag. Im Kontext einer allgegenwärtigen gesellschaftlichen Tendenz zur effizienten, selbstoptimierten Organisation der arbeitsfreien Zeit und angesichts der omnipräsenten Inszenierung vermeintlich privater Räume auf Instagram und anderen Kanälen spürt der Künstler insbesondere der Funktion von sogenannten ‹Heimtextilien› nach. Er entwickelt ganze Environments, die der körperlichen und seelischen Entspannung dienen sollen, oder erforscht die Ikonografie von Dekorationsmotiven und -materialien. An der Werkschau zeigt er eine ganz neue, im Belgrader Atelierstipendium der Kulturstiftung entstandene Bildserie, in der er seine Vorliebe für textile Materialien und die ihn seit jeher umtreibende Auseinandersetzung mit Malerei zusammenführt. Er bemalt Leinwände – oft im Format klassischer Tafelbilder – mit Motiven aus der Alltagskultur und bespannt die Gemälde mit Textilien wie Häkelarbeiten, Spitzen oder Tüll. Ray Hegelbach vermengt Stoffe und Motive, die sich sowohl aus tradiertem Handwerk als auch aus der Popkultur speisen und sich auch heute noch in den Wohnzimmern in Frauenfeld, Oslo oder Belgrad finden. Bei uns rufen sie wohl nicht selten gleichzeitig wohlige Erinnerungen und ein leises Schaudern hervor.

Seit ihrem Studium in den 1980er-Jahren an der damaligen Schule für Gestaltung in Basel ist Cécile Hummel (*1962, lebt und arbeitet in Basel) immer wieder unterwegs, auf langen und kurzen Reisen. Ihr zentrales künstlerisches Medium ist die Zeichnung. Daneben arbeitet sie mit Fotografie, Video und mit manuellen und digitalen druckgrafischen Techniken. Sie hat in Rom, in Paris und in Kairo gelebt sowie im Libanon, in Marokko und auf Sizilien fotografiert und gezeichnet. Die Bewegung und das Unterwegssein sind zentral für ihre künstlerische Arbeit, die sich nährt aus immer wieder neuen Blicken auf ihr noch unvertraute Terrains. In ihrer künstlerischen Langzeitrecherche Memphis beschäftigt sich Cécile Hummel beispielsweise mit dem Mittelmeerraum, mit den dort stattfindenden gegenseitigen kulturellen Einflussnahmen, mit den Bewegungen zwischen Orient und Okzident. In diesem Sinn ist das Moment der Bewegung nicht nur ihrer Arbeitsweise immanent, sondern interessiert sie auch in thematischer Hinsicht in ihren Recherchen und künstlerischen Arbeiten. Die an der Werkschau präsentierte Arbeit Distant Glance (2017/19) schliesst daran an. Cécile Hummel zeigt eine Auslegeordnung von Fotografien und Zeichnungen. Diese entstanden im Rahmen ihrer Recherche über zwei Ausstellungen mit Kunst und Kulturobjekten aus Papua-Neuguinea und Benin in der Kunsthalle Basel und im MoMA in New York 1962 beziehungsweise 1935. Die Künstlerin interessiert sich für diese von der einen in die andere Kultur «bewegten» Objekte und fragt, inwieweit die Masken oder Skulpturen den neuen Kontext, in den sie eintreten, zu verändern mögen. Zugleich haftet der Arbeit im Kontext der laufenden Debatten um die Restitution ebensolcher Kulturgüter eine überaus aktuelle Brisanz an.

Peter Kamm (*1958, lebt und arbeitet in St. Gallen und in Arbon) setzt sich seit vielen Jahren künstlerisch mit Stein als Material auseinander. Seit Mitte der 1980er-Jahre arbeitet er ausschliesslich mit Sandstein und weiss sowohl um die Widerständigkeit als auch um die Feinheit dieser Gesteinsart. Dabei interessiert sich der Künstler weniger für eine Weiterführung kunsthistorisch tradierter Ikonografien als für die Entwicklung eines ganz eigenständigen Vokabulars. Entstanden aus der Beschäftigung beispielsweise mit Formen aus der Geologie oder der Paläontologie erinnern seine Steinskulpturen an Schwämme oder an Korallen, vielleicht aber auch an extraterrestrische Figuren, die uns fremd und vertraut zugleich sind. An der Werkschau zeigt Peter Kamm fünf Skulpturen aus Eifel- und Rorschacher Sandstein, die unterschiedliche Farbigkeiten aufweisen. Mit ihrer rauen, geradezu rohen Oberfläche scheinen die Skulpturen auf das Prozesshafte der künstlerischen Arbeit zu verweisen. Als plastische Formen erinnern sie an gigantische Versteinerungen und könnten gleichzeitig zum Leben erwachende Materie sein. Zwar aus einem einzigen Material geschaffen, haftet ihnen doch etwas Hybrides an, als wären sie eine Vermengung sowohl organischer als auch anorganischer Elemente, ja Körper. Die mal runden, mal eckigen, mal amorphen Einbuchtungen verstärken das narrative Potenzial der Werke und lassen uns rätseln. Sie scheinen wie Fundstücke – entsprungen aus der Vergangenheit oder aus der Zukunft.

Stefanie Koemeda (*1987, lebt und arbeitet in Ermatingen und Wien) hat an der ETH Zürich molekulare Pflanzenbiologie studiert und an der Universität für angewandte Kunst Wien einen Master in Art & Science absolviert. In ihrer künstlerischen Praxis verbinden sich diese Interessen. Sie arbeitet mit künstlichen Materialien wie Schaumstoff oder Flaschenglas und entwickelt daraus vermeintlich organisch wirkende Formen, sie nutzt natürliche Stoffe wie Ton und Sand oder spielt mit dem Täuschungsmoment von Fellimitaten und Kunstleder. Dabei beschäftigt sich die Künstlerin mit der Frage, inwieweit die Unterscheidung zwischen ‚natürlich’ und ‚künstlich’ sinnvoll ist – gerade im Kontext des Anthropozäns, also des gegenwärtigen von menschlichen Eingriffen geprägten Erdzeitalters. Die an der Werkschau gezeigte Arbeit Liebe aus Plastik (2019) besteht aus Inkjetprints und Figuren aus eingefärbter Keramik, die sie als installatives Setting ortsspezifisch anordnet. Die Farbigkeit steht in einem Kontrast zur Tatsache, dass die Objekte und Prints angelehnt sind an die Muster und Formen von angeschwemmten Gegenständen, die Stefanie Koemeda an den Stränden verschiedener Küstenregionen gefunden hat. Dabei referiert wohl auch das Wort ‚Liebe’ im Titel mehr auf die anhaltende Beliebtheit von Plastik – als Müllsäcke, Flaschen oder Flipflops – denn auf pastellfarbene Romantik. Der Plastikmüll, der tonnenweise in den Weltmeeren landet, kann sinnbildlich für das Anthropozän stehen und stellt zugleich ein drängendes Umweltproblem dar. Stefanie Koemeda erinnert uns mit ihrer Arbeit daran.

Gabriel Kuhn (*1989, lebt und arbeitet in Luzern) hat an der Hochschule Luzern einen Bachelor in Illustration und einen Master in Art in Public Spheres absolviert. Er ist ein genauer Beobachter seiner Umgebung: Er erwandert städtische und ländliche Räume, fotografiert mit analoger und digitaler Kamera die spiegelnden Fassaden von Hochhäusern oder die Sonnenschirme verlassener Strände. Dabei interessiert sich der Künstler jedoch nicht nur für die visuellen und demnach mit der Kamera fassbaren Dinge, sondern insbesondere auch für Gerüche, die er mit Stift und Papier festhält. Dabei entstehen kartenähnliche Zeichnungen, auf denen Gabriel Kuhn die verschiedenen Gerüche mit Farben und Formen einträgt. Diese Karten sind der Versuch, die ephemeren und oft nur zu bestimmten Tages- oder Jahreszeiten auftretenden Gerüche zu fixieren, ja sichtbar zu machen. Die an der Werkschau gezeigten Geruchskarten sind in einem Atelieraufenthalt in Genua entstanden und zeigen uns nicht nur die Windungen und Verläufe von Wegen und Wasserstrassen in der italienischen Hafenstadt, sondern eben auch deren Gerüche – vielleicht der Geruch eines Fischmarkts oder eines vorbeifahrenden Mopeds. Und sie erinnern uns daran, dass wir manchmal gut daran täten, nicht nur hinzuschauen, sondern auch hinzuhören oder eben hinzuriechen.

Sonja Lippuner (*1987, lebt und arbeitet in Basel) interessiert sich als Künstlerin für die materielle Beschaffenheit der Architekturen, Räume und Dinge, die uns umgeben. Die ausgebildete Steinbildhauerin hat an der Kunsthochschule Basel bildende Kunst studiert. Sie arbeitet mit verschiedenen Medien und Materialien und verarbeitet in ihren Arbeiten Gips, Schaumstoff, Keramik, Kupfer und unterschiedliche Gesteinsarten, sie nutzt Fotografie, Zeichnung und Acrylfarbe. Sonja Lippuner sagt dazu: «Mich interessieren die Handlungsspielräume zwischen Materialität und Inhalt, zwischen (kultur-)historischen Bezügen und meiner persönlichen Wahrnehmung als Künstlerin des 21. Jahrhunderts. Wann und wie verändern sich Bilder, wenn sie losgelöst sind von ihrem ursprünglichen Kontext?» Wiederkehrendes Thema in ihren Arbeiten ist beispielsweise die Landschaft – sei es in der Auseinandersetzung mit dem veränderten Erscheinungsbild von Landschaften oder in der Entwicklung futuristisch anmutender Landschaftsentwürfe. In letzter Zeit hat Sonja Lippuner zudem viel gezeichnet. Der Zeichnungsprozess steht für sie in Relation mit ihrem Denken – beides passiert für sie synapsenhaft und in nicht linearer Form. An der Werkschau Thurgau zeigt Sonja Lippuner eine Weiterentwicklung von Arbeiten aus Marmor. Die Serie OT., Frame erinnert in ihrer Form an klassische Bilderrahmen, die Künstlerin hat die Objekte bemalt. Die mal dick, mal ganz dünn aufgetragene Farbe breitet sich in kräftigen Tönen über den weissen Marmor aus und bricht mit der tradierten Konnotation der Materialität. Es sind genau diese Entkontextualisierung und die gleichzeitige Aktualisierung tradierter Formen und Materialien durch Sonja Lippuners Augen einer Künstlerin der Gegenwart, die den Reiz dieser Werke ausmachen.

Rachel Lumsden (*1968, lebt und arbeitet in St. Gallen und Arbon) malt meist grossformatige Gemälde mit Ölfarbe, die zwischen Gegenständlichkeit und Abstraktion oszillieren. Obschon wir Figuren, Landschaften und Gegenstände erkennen können, bieten ihre Bildfindungen auch Raum für das Ungefähre, das Spekulative: Gesichter sind nur angedeutet, der Ausblick aus einem Fenster verliert sich in der Unschärfe. Dabei beginnt der Malprozess für die Künstlerin direkt auf der Leinwand. „Ich warte nicht auf Inspiration“, sagt sie dazu, „ich will, dass ein Bild auf der Leinwand entsteht, nicht in meinem Kopf. Es ist immer ein Abenteuer, weil man nie genau weiss, wo man landen wird.“ Sie trägt die Farbe mal pastos, mal lasierend auf, giesst sie aber auch auf die Leinwand, um eben dem Unerwarteten, dem Unkontrollierten Raum zu geben. Sie übermalt und korrigiert, beginnt an einer Stelle und arbeitet an einer anderen weiter. Und plötzlich, so Rachel Lumsden, „steht das Bild vor dir, wie eine eigenständige Persönlichkeit“. In Violett und Rosa scheint sich der Mitternachtshimmel auf Midnight folk (1) (2018) über die Leinwand zu giessen, mehr als die Hälfte der Bildfläche einnehmend und in rauen Pinselstrichen gemalt. Der Blick bleibt am Lichtkegel der Strassenlampe hängen, hellrosa und rund. Derweil rennen auf In from the blue (2) (2018) Läufer am Strand, leicht und ekstatisch wie Möwen vor dem verwischten Horizont, wo grosse Schiffe kreuzen.

Ausgebildet an der École Cantonale d’Art (ECAL) in Lausanne und an der Basler Hochschule für Gestaltung und Kunst setzt sich Almira Medaric (*1992, lebt und arbeitet in Frauenfeld) insbesondere mit der Geometrie auseinander, die ihr in ihrer künstlerischen Arbeit als Medium und als Inspirationsquelle dient. Dabei interessiert sie sich nicht nur für die kunsthistorische Bedeutung geometrischer Formen beispielsweise in der konstruktiv-konkreten Kunst oder in der Architektur- und Designgeschichte – einer Tradition also, die gerade in der Schweiz von grosser Bedeutung ist –, sondern spürt auch den mitunter zufälligen Geometrien im Alltag nach: dem Muster einer Tapete vielleicht oder den Linien eines Kleides. Ausgehend von dieser Faszination hat die Künstlerin ein Regelsystem aus diagonalen, vertikalen und horizontalen Linien entwickelt, nach dem sie ihre Objekte, Malereien oder Zeichnungen konzipiert. Oft schafft sie eigentliche Environments, in denen sie auch Designmöbel platziert und gekonnt mit der Auflösung der Grenzen zwischen Kunst und Design spielt. An der Werkschau zeigt Almira Medaric eine eigens für den Shed im Eisenwerk entwickelte Wandmalerei sowie Arbeiten aus Holz, die aus ihrer Auseinandersetzung mit Superheld*innen entstanden sind. So hat die Künstlerin ihre Recherche nach geometrischen Formen in letzter Zeit immer mehr auch auf die Populärkultur ausgeweitet und ist in Science-Fiction-Filmen oder Comics fündig geworden. Diana (2017), Tony(2016) oder Jean (2017) sind aus einer Abstraktion des Logos oder der Maske der jeweiligen Superheld*innen entstanden: Vertraut mit den Insignien der Popkultur dieser Figuren erkennen wir sie vielleicht wieder – Batman oder Wonder Woman.

Das fabulierende und spekulierende Erzählen von Geschichten ist zentral in der Arbeit von Rhona Mühlebach (*1990, lebt und arbeitet Glasgow/Dettighofen). Mit einem Bachelor in Cinéma der École Cantonale d’Art in Lausanne (ECAL) hat die Künstlerin das klassische Handwerk des Filmemachens erlernt. Angezogen von einer freieren, experimentelleren Arbeitsweise, in der Video, Audio und Text zusammenkommen, hat sie danach an der Glasgow School of Art bildende Kunst studiert. Filmisch inszenierte Geschichten bergen für die Künstlerin das Potenzial, die Welt zu entdecken, vielleicht sogar zu verstehen. Mit einem grossen Interesse für die alltäglichen Beziehungen zwischen Menschen, Tieren, Landschaften, Orten und Objekten verfolgt Rhona Mühlebach eine künstlerisch-recherchierende Arbeitsweise und spielt mit tradierten Erzählformen. Sie vermengt fiktionale und reale Handlungen zu eigentlichen Fabulationen, in denen Fakten plötzlich imaginär und Wahrheiten fiktiv erscheinen und die uns dadurch neue Blicke auf die Welt eröffnen. In Five Sisters (2017) agieren fünf Hügel in der schottischen Landschaft als Protagonistinnen; in Loch Long (2019) erforscht die Künstlerin einen Meeresarm in Westschottland und erzählt in einer Mischung von Dokumentation und Fiktion die Geschichte der Bucht, des Wassers und seiner Bewohner*innen. Anlässlich der Werkschau zeigt sie The River, The Horse & The Woman (2019). Die filmische und installative Arbeit führt uns in die abgelegene schottische Gegend The Borders, die auch der Wilde Westen Schottlands genannt wird und wo so viele Pferde wie Einwohner*innen leben. Mit ausschliesslich weiblichen Protagonistinnen erzählt Rhona Mühlebach von den Beziehungen zwischen den Frauen und ihren Pferden.

Lika Nüssli (*1973, lebt und arbeitet in St. Gallen) ist ausgebildete Textildesignerin und hat an der Hochschule Luzern (HSLU) Illustration studiert. Sie zeichnet, malt, illustriert, entwickelt skulpturale Arbeiten und Performances. Im Sommer 2019 ist sie mit der Initiative NomadLab in einem alten Postauto quer durch die Schweiz unterwegs und inszeniert von Musik begleitete Performances. Dabei fertigt sie grosse Zeichnungen und bearbeitet Stoffe, indem sie diese mehrfach einfärbt und die Farbe immer wieder auswäscht. Ihr Körper ist mittendrin, sie interagiert mit den Materialien, die Farben hinterlassen Spuren an den Beinen und auf den Händen. Für die Werkschau konzipiert Lika Nüssli eine auf die Architektur der Kunsthalle Arbon adaptierte Inszenierung ihrer Installation New Ghosts. Mehrere Lagen von gefärbten nassen Tüchern sind über verschiedene Objekte gehängt, verdecken diese, färben sich gegenseitig ein, hinterlassen Abdrucke und Flecken. Für Lika Nüssli ist diese Arbeit sowohl eine Möglichkeit, ihre verschiedenen Methoden zusammenzubringen, als auch eine Konfrontation mit ihren künstlerischen Prozessen: „Für mich steht das Einfärben für die Auseinandersetzung mit der Geschichte, der Erinnerung, dem Geschehenen und das Bleichen für das Loslassen, die Vergänglichkeit, die Auflösung, den Neubeginn“, sagt die Künstlerin. Zugleich bergen diese ‚neuen Geister’ auch eine politische Dimension. In ihrer Erscheinung an barocke Faltenwürfe erinnernd, visualisieren sie die Idee des Verdeckens und Verbergens. Sie sind, so Lika Nüssli, in diesem Sinne auch ein metaphorischer Verweis auf die komplexen, bisweilen undurchschaubaren Strukturen einer globalisierten Welt, die von uns mehr denn je aktives politisches Handeln verlangen.

Anlässlich der Finissage der Werkschau am 17. November aktiviert Lika Nüssli die Arbeit New Ghosts mit einer Performance, begleitet von Marc Jenny am Bass.

Christoph Rütimann (*1955, lebt und arbeitet in Müllheim) verbindet in seinen künstlerischen Arbeiten seit jeher Performances mit Objekten, Zeichnungen oder Videoarbeiten. Geprägt von der künstlerischen Aufbruchsstimmung in Luzern, wo er in den 1970er-Jahren studiert hat, verwischt er mühelos die Grenzen zwischen den Genres. Er spielt leise Musikpartituren auf den Stacheln eines Kaktus oder schafft grossformatige, ja riesige Zeichnungen. An der Werkschau zeigt er die Arbeit Eine Einigelung unterwegs(2018/19), die sowohl Objekt als auch Performance ist. Die aus grobem Abfallholz genagelte und für das Berner Performancefestival Bone konzipierte Holzkugel ist gleichsam um den Künstler herum gewachsen, denn: „Genagelt wird von innen nach aussen.“ Nach der Überwinterung in Frauenfeld vor dem Büro der Kulturstiftung rollt Christoph Rütimann nun anlässlich der Vernissage der Werkschau in der Kugel in die Kunsthalle Arbon hinein. Dazu sagt er: „Die Kugel wird gerollt. Sie eignet sich Schichten (Geschichten) an, ähnlich einer Schneekugel (Schneeball). Diese Schichten bilden sich aussen. Im Inneren werden Schichten (Innenausbau) während meinen unterschiedlichen Aufenthalten realisiert. All diese Ablagerungen ergeben sich durch die Orte, an denen gearbeitet wird, und auf den Wegen, die die Kugel hinter sich legt.“ Die während der Performance entstandenen Videoaufnahmen vermitteln uns den Zustand der Einigelung, nun blicken wir durch die groben Holzlatten nach draussen. Auch in der Videoarbeit Handlauf Wasser (2018) geht es um Bewegung, um das Unterwegssein. Die Kamera rast auf den Bewässerungsrohren vom Thurkanal durch das Unterholz, fast spüren wir die Grashalme und Blätter im Gesicht.

Sebastian Stadler (*1988, lebt und arbeitet in Wil und Zürich) hat an den Kunsthochschulen in Lausanne und Zürich Fotografie studiert. Die fotografische Bildproduktion, die damit einhergehenden technischen Verfahren, aber auch die Distribution und Rezeption von Bildern in der digitalen Gegenwart treiben ihn um. Dabei nutzt er beispielsweise gefundene Webcam-Bilder und historische Fotografien aus Archiven – wie jüngst jene aus dem Archiv von Feuerwehr, Zivilschutz und Rettungsdienst der Stadt Wil, die er im Rahmen einer Kunst-und-Bau-Arbeit im Siebdruckverfahren auf die Wand appliziert hat – oder er arbeitet mit analoger Kamera und mehrfach belichteten Filmen. Aus diesem fotografischen Standpunkt interessiert sich Sebastian Stadler auch für bewegte Bilder. Die langsamen Kamerafahrten und statischen Einstellungen seiner Videoarbeiten referieren eindeutig auf die Fotografie. Apartment Ararat (2018) – der Titel ist einer Airbnb-Anzeige entnommen – zeigt verschiedene Blicke und Perspektiven aus der armenischen Hauptstadt Jerewan auf den Ararat. Der über 5000 Meter hohe Berg liegt lediglich 20 Kilometer von der Stadt entfernt, jedoch auf türkischem Staatsgebiet. In Armenien verehrt – an seinen Hängen soll nach biblischer Tradition Noahs Arche gelandet sein – bleibt der Berg für die Armenier*innen unerreichbar, ist doch die türkisch-armenische Grenze seit Jahren geschlossen. In Apartment Ararat sehen wir den heiligen Berg als verschwommene Silhouette hinter den Hochhäusern, als dunkles, so nahes wie unerreichbares Wahrzeichen, das sich über dem nächtlichen Jerewan erhebt.

Die Auseinandersetzung mit der Malerei und insbesondere mit dem eigentlichen Bildkörper – also den Bestandteilen der Leinwand – treibt Karin Schwarzbek (*1969, lebt und arbeitet in Zürich) um. Sie faltet, schneidet und vernäht Leinwände oder arbeitet mit dem Holz der Keilrahmen. Zugleich ist auch der menschliche Körper – und dabei, so behaupte ich, immer wieder der weibliche Körper – in ihren Arbeiten präsent. Karin Schwarzbek schneidet beispielsweise aus mit Emaillack beschichteten Leinwänden schnittmusterähnliche Formen oder näht einen oft für Arbeitskleidung verwendeten leuchtorangen Stoff in die Leinwand ein. An der Werkschau zeigt sie eine Auswahl von ganz neuen Arbeiten, die ebenfalls um diese Thematik kreisen. Für 153 (2018/19) – seit 2015 nummeriert Karin Schwarzbek ihre Werke durchgehend – hat sie ein von ihr entfärbtes Leinenkleid, das noch die Abdrücke der Wäscheleine aufweist, auf einen Keilrahmen gespannt. In 156(2019) verwendet sie einen glänzend schimmernden Unterrockstoff, dessen Naht die Spannkraft des Keilrahmens offenbart. Neben ihrer Faszination für Stoffe und Kleider – also gleichsam für die Schutzhülle des menschlichen Körpers – interessiert sich die Künstlerin auch für die ganz unmittelbare Körperoberfläche. So hat sie sich beispielsweise mit der traditionellen Technik des Inkarnats – also der tradierten malerischen Darstellung von Hauttönen – befasst. In 161 (2019) transformiert sie diese Technik in die Gegenwart und nutzt verschiedene Make-up-Sorten, um Leinwände einzufärben, die sie anschliessend zusammennäht. Das so entstandene vierteilige Gemälde zeigt ein breites Spektrum von Hauttönen und erinnert uns daran, dass der Hautfarbe immer auch ein politisches Moment anhaftet.

Lucie Schenker (*1943, lebt und arbeitet in Gottlieben und St. Gallen) ist ausgebildete Textilentwerferin und war bis Ende der 1960er-Jahre in diesem Beruf tätig. Die künstlerische Auseinandersetzung mit textilen oder vermeintlich textilen Materialien prägt ihre Arbeiten bis heute. Seit Mitte der 1970er-Jahre entwickelt sie raumgreifende Textil- und Eiseninstallationen, Kunst-und-Bau-Projekte sowie Zeichnungen. Dabei interessiert sich Lucie Schenker für das Aufbrechen von Flächen, deren Formen von Linien bestimmt sind. Gleichzeitig kommt den Zwischenräumen grosse Bedeutung zu. Feine Eisendrähte – wie die an der Werkschau gezeigten Arbeiten Arabesken(2013) und Welle (2013) bilden linienartige Gebilde im Raum, erinnern vielleicht an Fadenknäuel, derweil sich in ihren Zeichnungen dicke Grafitstriche über Transparentpapier schlängeln. Gerade der Aspekt der Transparenz und damit einhergehend das Spiel mit Licht und Schatten sind wiederkehrende Elemente im Schaffen von Lucie Schenker: Sie verwendet immer wieder leichte, feine Materialien und kreiert damit unerwartete Durchblicke. Die ebenfalls an der Werkschau gezeigte dreiteilige Arbeit Raster(2018) ist aus grobem grauem Filz geschaffen. In kompositorischer Hinsicht entstand sie aus der Zeichnungsserie Stadt (2015), deren rötliche Linien an die von Hand nachgezogenen Strassenadern einer Stadtkarte erinnern. Das gewählte Material verfremdet jedoch die einst strengen Formen. Schwer und auch ein bisschen widerspenstig hängt der Filz bloss durch zwei Nägel gehalten an der Wand. Die Objekte wirken dadurch so skulptural wie fragil, die strenge Geometrie ist aufgelöst und könnte sich mit jeder sanften Berührung verändern.

Seit den 1980er-Jahren entwickelt Lisa Schiess (*1947, lebt und arbeitet in Zürich) konzeptuelle Arbeiten, die – oft als Langzeitprojekte – zwischen den Disziplinen changieren, sich aus der Kunstgeschichte, aber auch aus Musik oder Literatur nähren und nicht selten unser Mittun verlangen. Insbesondere im Schreiben – sowohl in der Auseinandersetzung mit der eigenen, spiegelverkehrt gesetzten Handschrift als auch mit literarischen Geschichten – findet die Künstlerin immer wieder Anknüpfungspunkte. An der Werkschau zeigt sie die mehrteilige Installation «SOLL DAS GANZE HAUS ERSAUFEN?» (2019). Der Titel zitiert einen Vers aus Goethes Zauberlehrling(1797), welcher von einem Zauberlehrling erzählt, der einen Zauberspruch seines Meisters verwendet, um einen Besen in einen Wasser schleppenden Knecht zu verwandeln, bald jedoch die Kontrolle über die selbst herbeigeführte Situation verliert. Die Ballade kann als kritischer Kommentar auf die Eigenmächtigkeit des Menschen gelesen werden. Lisa Schiess hat den Text in Spiegelschrift auf eine lange Baumwollbahn geschrieben. Die ebenfalls zur Installation gehörenden Handspiegel ermöglichen uns das Entziffern. Ebenfalls Teil der Installation sind drei KafkaKisten (2013/2017) – Kartonobjekte, auf die Lisa Schiess drei Parabeln von Franz Kafka in Spiegelschrift angebracht hat. Diese handeln alle drei im weitesten Sinne von einem «Haus», dessen Bewohner immer verrückter werden und sich irgendwie selbst abhandenkommen. Die Künstlerin erinnert uns mit «SOLL DAS GANZE HAUS ERSAUFEN?» auch an den gegenwärtigen krisenhaften Zustand der Welt und fragt: Wo bleibt unserer Zauberer, der Einhalt gebietet?

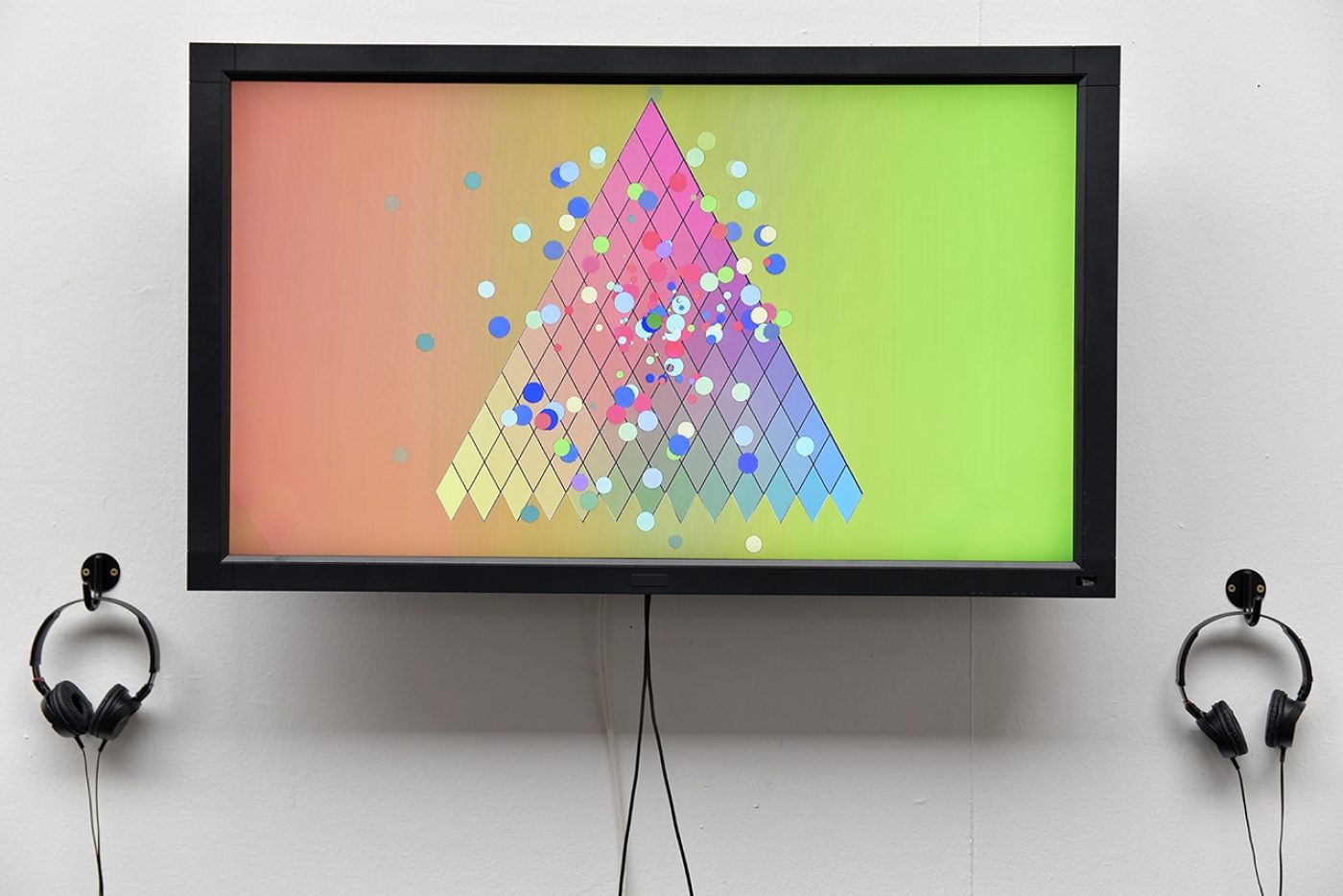

Die visuelle Inszenierung von Heimat und kulturellen Traditionen ist ein wiederkehrendes Motiv in den Arbeiten von Olga Titus (*1977, lebt und arbeitet in Winterthur). Ausgebildet an der Hochschule Luzern (HSLU), hat die Künstlerin in den letzten Jahren eine einzigartige Bild- und Formensprache entwickelt. Leichtfüssig collagiert sie in ihren Videoarbeiten Bildfragmente aus verschiedenen kulturellen Kontexten, unterlegt sie mit Musik und spielt gekonnt mit Klischees und Stereotypen. Ihre eigene Herkunft als Tochter einer Schweizerin und eines indischstämmigen Malaysiers mag dabei ebenso eine Rolle spielen wie ihr Interesse für die Bilderfülle der Gegenwart. An der Werkschau zeigt Olga Titus zwei Videoarbeiten. Crystallisation(2017) bedient sich dieser visuellen Praktiken: Kristalle, Blumen, mit Strasssteinen geschmückte Hände oder Masken vermengen sich zu einem bunten Mosaik. Die durchaus klischierten Darstellungen fremder Kulturen kreieren die Ästhetik einer vagen, mitunter stereotypen Exotik und erinnern uns durchaus kritisch daran, wie dominant Bilder unsere Vorstellung von Kulturen bestimmen. Fountain of Existence (2019) evoziert andere, auf den ersten Blick konträre Bildwelten. Wir sehen ein steiniges Ufer und aus dem Nebel tauchen unmittelbar Masken und Blumen auf, kaleidoskopartige Farben überlagern die Landschaft, geometrische Elemente formen eine Pyramide. Auf dem Bildschirm lesen wir „home is a fluid idea – identity itself is uncertain“ und denken daran, dass vielleicht gerade die von Olga Titus angewendeten Strategien des digitalen Collagierens, Mixens und Sampelns neue Narrative kreieren, die diesen Realitäten von fluiden Identitäten gerecht werden können.

Judit Villiger (*1966, lebt und arbeitet in Steckborn und Zürich) setzt sich seit einigen Jahren mit der Bedeutung von kollektiven Bildgedächtnissen sowie mit Bildwirkung und Bildmacht auseinander. Welche Bilder hüten und bewahren wir? Welche Spuren hinterlassen Menschen in den Bildgedächtnissen und -archiven? Und: Gibt es künstlerische Strategien des Umdeutens oder Umordnens, die auf das Erinnern und Vergessen von Bildern (und der Menschen, von denen sie erzählen) Einfluss nehmen können? Aus ihren künstlerischen und wissenschaftlichen Recherchen entwickelt Judit Villiger Werkkomplexe wie die an der Werkschau präsentierte Arbeit Aus Thurgauer Archiven. Dabei legt sie den Fokus auf ihre „eigene Bild-Umgebung“, wie sie sagt, und spürt den Bildern von Personen nach, die in der Ostschweiz aktiv waren. Ausgehend von einer feministischen Perspektive sind es dabei insbesondere die (oft vergessenen) Abbildungen von Frauen, die die Künstlerin verwendet. Anhand dieser in Archiven und anderswo aufgespürten Fotografien entwickelt Judit Villiger Tafelbilder, für die sie die reproduzierte und vergrösserte Abbildung mit verschiedenen Techniken verfremdet. Dabei thematisieren die Bearbeitung sowie die Anordnung als Bildgruppe – und in diesem Sinn die Kontextualisierung – die Verschiebungen in der Lesbarkeit und die Macht der Bilder. Das Porträt einer anonymen Bäuerin im Uesslinger Rebberg zur Zeit des Zweiten Weltkrieges oder von Margrit Roesch (1880–1969), Künstlerin, Ehefrau des Künstlers Carl Roesch und Mitarbeiterin in dessen Atelier, verweisen ebenso darauf wie das Bild der aus dem Thurgau stammenden Künstlerin Helen Dahm (1878–1968).

Herbert Weber (*1975, lebt und arbeitet in St. Gallen) hat an der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK) Fotografie studiert. Er interessiert sich seit jeher nicht nur für die eigentliche künstlerische Bildproduktion, sondern auch für die Umstände und Kontexte, in denen künstlerische Arbeit passiert – oder eben nicht passiert. Oft augenzwinkernd und mit einer Prise Humor befragt er seine Rolle als Autor und als Fotograf, der mal glücklich und erfolgreich, mal hadernd und ideenlos nach Motiven, nach Bildern sucht. Mit der an der Werkschau gezeigten Arbeit Landschaftsfotografie als eigentliches Ziel(2019) verhandelt Herbert Weber genau dieses Dilemma. Die Arbeit besteht aus 74 Fotografien, die der Künstler in den letzten 14 Jahren gemacht hat. Die Bestimmung dieser Bilder wird im Werktitel festgelegt: Landschaftsfotografie soll es sein. Ein überaus klassisches Genre also, das in der Landschaftsmalerei seinen tradierten Vorläufer hat und zugleich in der regen Bildproduktion der Gegenwart Instagramkanäle und anderes flutet. Herbert Weber hat für Landschaftsfotografie als eigentliches Ziel in seinem Archiv ‚gewühlt‘. So zeigt er neben aktuellen Fotografien auch Aufnahmen, die seinen Ansprüchen zum Zeitpunkt ihrer Entstehung nicht genügten und die es nie weiter als in einen digitalen Ordner auf seinem Computer geschafft haben. Die Arbeit impliziert demnach auch eine Richtung hin zu einem Schlusspunkt, der noch nicht erreicht ist. Herbert Weber dehnt den Landschaftsbegriff denn auch weit aus. Er merkt selbst an, dass er eigentlich erst in den jüngeren Fotografien Landschaften im eigentlichen Sinn zeigt. Wir sehen also neben nebelverhangenen grünen Wiesen oder lichten Wäldern auch offensichtlich arrangierte Interieursituationen, in denen schon mal jemand Kopf steht. „Ziel erreicht oder Ziel verfehlt?“, scheint uns Herbert Weber damit zu fragen.

Herbert Kopainig (*1952, lebt und arbeitet in Diessenhofen) und René Schmalz (*1957, lebt und arbeitet in Gottlieben) zeigen an der Werkschau die installative und vielteilige Arbeit Matrix-Mensa (2019). Wie sie sagen, „ein Wunderkammerspiel mit Kunstmitteln des Environments, der Performance und des Tanzes“. Während Herbert Kopainig seit Mitte der 1970er-Jahre ein eigenständiges künstlerisches Universum als Environment aus Malerei, Objekten, Texten, Videos oder Fotografien entwickelt, in dem er mit seinem Alter Ego Elias Wundersam agiert, legt René Schmalz seinen künstlerischen Fokus auf Tanz und Performance. In MATRIX-MENSA kommen diese Disziplinen zusammen. Dabei verbindet die zwei Künstler nicht nur ihre Auseinandersetzung mit Archetypus, Fiktion, Mysterium und Bewegung, sondern auch das Spiel mit der Verschmelzung von Kunst und Leben. Ausgehend von der Idee der Wunderkammer als Raritäten- und Kunstkabinett (der griechische Ausdruck hierfür ist ‚Panoptikum’, das als etymologische Kombination der Begriffe ‚alles’ und ‚zum Sehenden gehörend’ in der künstlerischen Narration von Herbert Kopainig eine zentrale Rolle spielt), präsentieren sie Objekte unterschiedlicher Herkunft und Bestimmung dicht nebeneinander. Auf einem ‚Grand table à manger’ inszenieren Wundersam & Schmalz allerlei alchemistische Substanzen zusammen mit Lebensmitteln: Kohlen, Steine im Schafspelz, Brot und Wein. Das Dinner steht bereit, von Karfunkeln sanft beleuchtet. Das ausgelegte Szenarium der MATRIX-MENSAversammelt Speisen für die Seele, die uns zu Tisch laden.

3. November, 15.00 Uhr: Performance MATRIX-MENSA mit Elias Wundersam (Installation), René Schmalz (Tanzperformance) und Gabriella Gombas (Gesang). Dauer: circa 20 Minuten.

Eva Zulauf (*1981, lebt und arbeitet in Hamburg) ist Künstlerin und Kunstvermittlerin, ausgebildet an der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK) und an der Hochschule für bildende Künste in Hamburg. Ihre künstlerische Praxis ist stets eng verknüpft mit den sozialen und politischen Parametern unserer Gegenwart. So arbeitet sie aktuell beispielsweise an einer Serie von Skulpturen aus Beton und Lehm mit dem Titel Unser Wohlstand ist auf Sand gebaut (ab 2018), wobei Sand als einer der am meisten abgebauten und gehandelten Rohstoffe der Welt thematisiert wird. Anlässlich der Werkschau zeigt die Künstlerin die fotografische Interpretation einer solchen Skulptur sowie eine Sequenz aus ihrem laufenden Filmprojekt THE LOST OBJECTIVE (ab 2018), das sie in den letzten Jahren immer wieder in die Stadt Tskaltubo geführt hat – einen ehemaligen Kurort in Georgien, wo in den einstigen Sanatorien auch heute noch Menschen leben, die während der frühen 1990er-Jahre aus Abchasien geflüchtet sind. Ausgangspunkt für den Film bilden 89 VHS-Kassetten aus dem Bestand von Ioseb Tsibadze, Filmemacher und Einwohner der georgischen Stadt. Er hat die Ereignisse im Ort mit einer Videokamera dokumentiert und Eva Zulauf dieses Material zur Sichtung und als Material zur Bearbeitung überlassen. Die ausgewählte Sequenz aus THE LOST OBJECTIVE umfasst einen Besuch bei dem Autor Otia Iosseliani (1930–2011), der über die georgische Sprache und das Hinzukommen der Russischen und Englischen spricht, was gleichzeitig eine Erzählung über die konfliktreiche Zeit zu Beginn der 1990er-Jahre und über sein Engagement als Poet zur Erhaltung der georgischen Sprache ist. THE LOST OBJECTIVE ist dabei nicht nur eine filmische Dokumentation, wie Eva Zulauf es nennt, sondern auch der Versuch, die komplexe Geschichte einer Region und ihrer Menschen in einer angemessenen Vielstimmigkeit zu erzählen. Hier spielt auch die künstlerische Umsetzung im Spiel z.B. mit der Synchronstimme eine Rolle, die dem vorhandenen Material etwas hinzugibt. Mit den vorliegenden Bildern, experimentellen Schnitttechniken und dem Zusammenspiel von Erzählungen, Bildern und Sound kreiert die Künstlerin alternative, heterogene Narrative einer Gemeinschaft die sich wieder und noch im Umbruch befindet.